Invasi Rusia, Inflasi, dan Simalakama Booming Harga Minyak

MUC Tax Research Institute

|

Friday, 27 May 2022

Inflasi menjadi persoalan terkini masyarakat dunia, yang di saat bersamaan masih berjuang untuk terbebas dari bencana Corona. Krisis energi, gangguan rantai pasok, dan invasi Rusia ke Ukraina merupakan sederat masalah baru yang melambungkan harga-harga barang dan jasa, serta mengganggu stabilitas ekonomi global.

Konflik bersenjata Rusia-Ukraina sejatinya bukan semata persoalan geopolitik tetapi ada kepentingan ekonomi yang berpotensi memicu krisis baru. Sebagai pemasok utama gas dan gandum dunia—terutama Eropa, Rusia punya peran vital dalam menentukan arah kebijakan politik dan ekonomi global. Alhasil, aksi “main hakim sendiri” Kremlin terhadap Ukraina dan serangan balasan “setengah hati” Amerika Serikat dan para sekutu NATO-nya (embargo ekonomi) harus dibayar mahal oleh seluruh masyarakat dunia.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan perang Rusia-Ukraina akan meningkatkan laju inflasi sebesar 2,47% hingga tahun depan. Konflik dua negara pecahan Uni Soviet itu juga diramalkan bakal menggerus pertumbuhan ekonomi dunia lebih dari 1,08%. Pengikisan ekonomi terparah mungkin akan terjadi di wilayah Eropa dan Amerika Serikat, yang masing-masing berpotensi susut 1,04% dan 0,88%.

Bahkan, Morgan Stanley memprediksi perekonomian global kemungkinan hanya akan tumbuh 2,9% pada tahun 2022 atau kurang dari setengah pertumbuhan tahun lalu 6,2%. Prediksi tersebut lebih rendah dari perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF), yang belum lama ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 4,4% menjadi 3,6%.

Amerika Serikat, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, kini dihadapkan pada ancaman inflasi tertinggi dalam empat dekade terakhir. Di tengah upaya pemulihan ekonomi, tingkat harga konsumen Negeri Paman Sam justru meroket ke level 8,5% pada Maret 2022 dan memaksa Bank Sentral atau The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis point dalam tiga bulan terakhir. The Fed masih membuka peluang kenaikan suku bunga dalam pertemuan Dewan Gubernur Bank Sentral selanjutnya mengingat inflasi masih bertahan di atas 8%.

Kondisi serupa juga dialami Inggris, yang inflasinya melonjak ke level tertinggi dalam 40 tahun terakhir (9% pada April 2022). Untuk meredamnya, Bank of England menaikan suku bunga acuan secara beruntun dalam empat pertemuan terakhir dewan gubernur, dari level terendah selama pandemi 0,1% ke level tertinggi dalam 13 tahun terakhir 1%.

Pengetatan kebijakan moneter AS dan Inggris ini berpotensi menyedot arus modal dari negara-negara berkembang, tak terkecuali dari Indonesia. Indikasi paling nyata dari aliran modal keluar (capital outflow) dapat dilihat dari rontoknya harga-harga saham dan surat utang, serta pelemahan nilai tukar Rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Likuiditas yang mulai terkuras di pasar uang semakin diperparah dengan disrupsi rantai pasok dan tekanan inflasi yang meningkat. Di Indonesia, hal itu tercermin dari kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, serta kenaikan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di saat meningkatnya permintaan masyarakat menjelang lebaran.

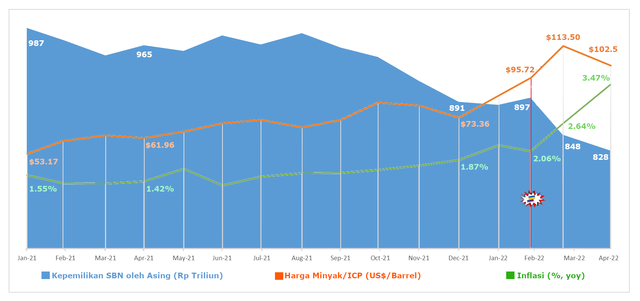

Inflasi bulanan yang biasanya di kisaran 1% (year on year) sontak melonjak hingga mencapai 3,47% pada April 2022. Indikator kenaikan harga barang dan jasa tersebut sudah melampaui target 3% di APBN 2022.

Baca Juga: Perkembangan Harga BBM Bersubsidi dari Masa ke Masa

Dari sisi kebijakan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022 juga turut mengerek harga-harga barang dan jasa. Kondisi ini bisa semakin parah jika pemerintah menyesuaikan harga BBM dan gas bersubsidi. Kombinasi semuanya dikhawatirkan akan semakin mengganggu pemulihan ekonomi Indonesia pasca-resesi dua tahun lalu.

Pada Maret lalu, IMF juga merevisi turun outlook ekonomi Indonesia tahun 2022, dari perkiraan sebelumnya 5,6% menjadi 5,4%. Seturut kemudian, Bank Dunia mengubah ramalan ekonomi Indonesia 2022 menjadi 5,1% dari sebelumnya 5,2%. Hal yang sama dilakukan Bank Indonesia, yang menurunkan rentang proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari sebelumnya 4,7%-5,5% menjadi 4,5%-5,3%.

Sejauh ini hanya pemerintah yang masih optimistis Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan bertumbuh 4,8%-5,5% di tahun 2022 berbekal geliat ekonomi kuartal I dan semasa libur lebaran. Namun, optimisme tersebut sepertinya tidak akan bertahan lama mengingat wacana revisi APBN 2022 sudah mulai digulirkan Menteri Keuangan.

Dilema Fiskal

Revisi massal proyeksi PDB tersebut menggambarkan tekanan ekonomi yang sangat kuat di tengah lonjakan inflasi dan eskalasi perang di Semenanjung Krimea yang semakin memanas. Dinamika global ini juga berpotensi mengganggu kesehatan fiskal Indonesia yang selama ini sangat bergantung pada suntikan modal asing dan rentan terpengaruh fluktuasi harga minyak.

Kementerian Keuangan mencatat, kepemilikan obligasi negara oleh investor asing per April 2022 sebesar Rp827,85 triliun, tergerus Rp68,8 triliun selama dua bulan masa invasi Rusia ke Ukraina. Apabila dibandingkan dengan posisi April 2021, jumlah modal asing yang keluar dari pasar surat utang negara dalam kurun setahun terakhir mencapai Rp136,75 triliun. Tren ini kemungkinan masih akan berlanjut menyusul kebijakan moneter ketat yang dilakukan AS dan sejumlah negara maju.

(Sumber: Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan BPS diolah)

Sementara itu, booming harga minyak Ibarat dua sisi mata uang, bisa menjadi berkah atau masalah bagi keuangan Indonesia. Dalam APBN 2022, pemerintah dan DPR mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$63 per barrel dengan target produksi (lifting) 703.000 barrel per hari (bph). Sedangkan realisasi ICP sejak awal tahun sudah di atas US$85 per barel dan bahkan menembus level US$103,5 per barrel pasca-Rusia membombardir Ukraina. Dari sisi produksi minyak, SKK Migas mencatat realisinya pada kuartal I/2022 sebesar 611.700 bph.

Tren kenaikan harga minyak sejatinya sudah terjadi sejak tahun lalu. Fenomena global ini secara tidak langsung menjadi berkah terselubung (blessing in disguise) terhadap penerimaan negara (pajak dan non-pajak) yang mencapai 115% dari target Rp1.743,6 triliun di APBN 2021. Pencapaian langka yang membawa ingatan kita ke tahun 2008, ketika booming harga minyak mendongkrak penerimaan negara hingga mencapai 109% dari target APBN-P.

Sayangnya, status Indonesia sebagai net-importer membuat pendapatan dari hasil jual minyak mentah seperti masuk kantung kanan dan keluar kantung kiri. Setoran pajak dan PNBP Migas kerap tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran belanja negara yang jauh lebih besar. Alhasil, defisit APBN berisiko semakin membengkak di saat negara membutuhkan pembiayaan super besar untuk menanggulangi pandemi, memulihkan ekonomi, sekaligus mendanai pembangunan Ibu Kota baru.

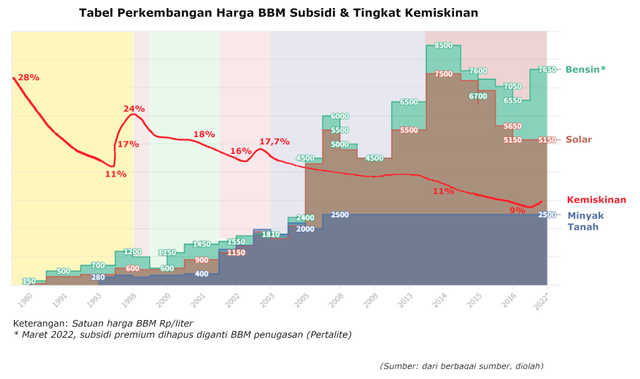

Tahun 2008, misalnya, meskipun target penerimaan negara tercapai namun dari sisi belanja negara—terutama belanja subsidi—terjadi kenaikan signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Belanja subsidi tahun 2008 melonjak 83,27% menjadi Rp275,3 triliun dari Rp150,2 triliun di tahun 2007. Subsidi mendorong realisasi belanja negara secara total meningkat lebih dari 30% dalam setahun. Sedangkan pembiayaan negara meningkat hampir dua kali lipat (98%) dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, kenaikan subsidi secara umum tidak terlalu membebani seperti tahun 2008 berkat reformasi kebijakan subsidi yang lebih terarah dan tepat sasaran sejak tahun 2015. Meskipun subsidi energi meningkat 15,6% pada tahun 2021, namun belanja subsidi secara keseluruhan (termasuk non-energi) turun 8,7%. Berdasarkan hitungan sementara Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara tahun 2021 hanya meningkat Rp10,8 triliun atau 0,4% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.739,2 triliun.

Waspada Harga BBM

Dengan postur APBN yang lebih sehat idealnya kredibilitas fiskal bisa dijaga. Namun, menjelang tahun politik, pemerintah harus berhati-hati menyikapi tren kenaikan harga komoditas, terutama migas. Lonjakan harga minyak goreng yang tak terbendung harus menjadi pelajaran berharga.

Kita sedang dibayangi ancaman inflasi tinggi. Jangan sampai kenaikan harga minyak goreng diikuti dengan kenaikan harga BBM dan LPG bersubsidi. Semua komoditas itu sangat erat kaitannya dengan hajat hidup masyarakat.

Sejarah telah membuktikan, perlambatan ekonomi dan lonjakan inflasi yang dibarengi dengan kelangkaan pasokan bahan pokok dan energi selalu berkorelasi terhadap penurunan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat. Kerusuhan di Sri Lanka adalah contoh terkini dari tata kelola ekonomi yang buruk dari sebuah negara, seperti halnya krisis moneter 1997 yang meruntuhkan Orde Baru di Indonesia.

*Penulis: Agust Supriadi & Asep M. Zatnika (Researcher)

**Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kmencerminkan sikap institusi di mana penulis bekerja.

***Artikel telah terbit di Kumparan.com (25 Mei 2022)

Kumparan.comDisclaimer! Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.