Society 5.0, Badai Disrupsi, dan Dilema Pajak Robot

Daffa Abyan, Junior Tax Consultant MUC Consulting

|

Monday, 31 October 2022

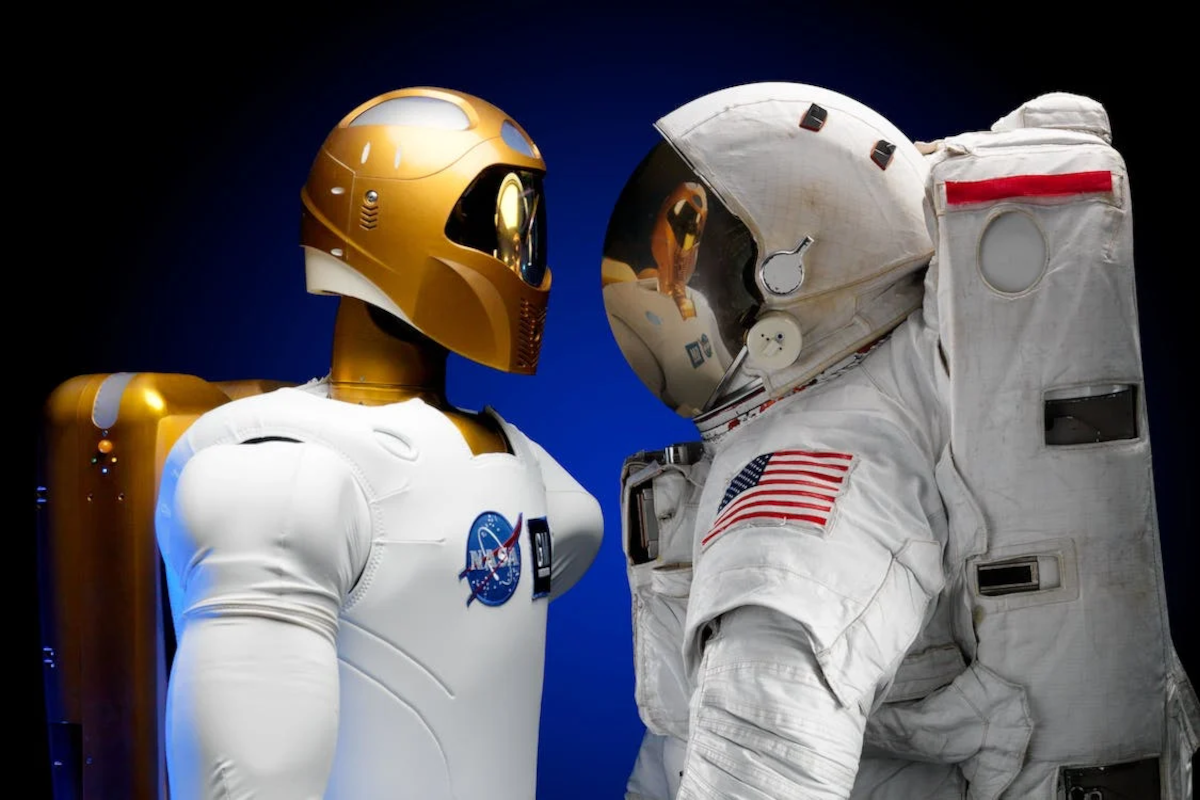

Wacana penerapan pajak robot kembali mengemuka dan menjadi dilema di tengah kemunculan revolusi industri kelima (Society 5.0) dan ancaman badai disrupsi pasar tenaga kerja.

Belum selesai kita beradaptasi dengan revolusi industri 4.0, dunia kembali dibuat gegar oleh Smart Society 5.0. Jepang memperkenalkan konsep masyarakat cerdas ini pada awal 2019—sebelum pandemi Covid-19 menyerang—sebagai resolusi atas beragam persoalan yang belum terjawab oleh revolusi industri 4.0.

Kantor Kabinet Jepang dalam situs resminya menjelaskan manusia adalah aktor utama dalam Smart Society 5.0, yang menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan permasalahan sosial melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Sistem ini merupakan kombinasi teknologi termutakhir seperti big data, artificial intelligence (AI), dan Internet of things (Iot) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang nyaman dan berkesinambungan.

Ada empat isu besar yang menjadi alasan Jepang menginisiasi Society 5.0. Pertama, rendahnya angka kelahiran di tengah usia populasi yang semakin menua (aging population). Kedua, memburuknya infrastruktur publik yang dibangun ketika ekonomi Jepang tumbuh spektakuler, terutama pasca-Restorasi Meiji. Ketiga, jumlah tenaga kerja terampil yang semakin terbatas dan beban pemeliharaan infrastruktur yang semakin tinggi. Keempat, lambatnya penyediaan layanan transaksi keuangan non-tunai yang nyaman dan aman di era cashless society.

Pemerintah Jepang optimistis Society 5.0 akan mengubah tatanan dunia, terutama di bidang kesehatan, mobilitas manusia, pembangunan infrastruktur, dan sistem keuangan berbasis teknologi (FinTech). Sistem sosial terintegrasi ini dipercaya tak hanya akan mempermudah pekerjaan manusia, tetapi juga dapat mengefisiensikan proses produksi, serta mengambil alih pekerjaan berbahaya atau beresiko tinggi.

Badai Disrupsi

Alih-alih meningkatkan efisiensi dan produktifitas, Society 5.0 dikhawatirkan justru dapat memicu badai disrupsi yang jauh lebih besar dari revolusi industri sebelumnya.

McKinsey (2017) meramalkan sekitar 375 juta pekerja di seluruh dunia akan dipaksa alih profesi pada 2030 seiring dengan semakin tergantikannya peran manusia oleh robot-robot dengan kecerdasan buatan. Disrupsi khususnya menyasar jenis pekerjaan yang bersifat repetitif, manual, dan kognitif.

Bagaimana nasib Indonesia?

Dibandingkan Jepang, Indonesia mengklaim memiliki bonus demografi karena unggul dari sisi jumlah populasi, terutama penduduk berusia produktif. Namun, minimnya jumlah tenaga kerja terampil menjadi persoalan klasik yang justru bisa memicu bencana demografi. Apalagi jika masyarakat tidak siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat dan tak terhindarkan. Lonjakan pengangguran dan kemiskinan menjadi ancaman serius yang tak boleh diabaikan, terlebih di tengah bayang-bayang resesi ekonomi global.

Pemerintah Indonesia tentu tidak boleh lepas tangan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaannya kemudian, apa solusi kebijakan yang ditawarkan?

Disinsentif Pajak

Sekitar lima tahun yang lalu, muncul gagasan pengenaan pajak robot (robot tax) yang memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, politisi, dan tentu saja pegiat teknologi.

Robot tax merupakan pengenaan pajak khusus sebagai disinsentif bagi entitas yang menggantikan buruh dengan mesin atau robot. Hasilnya kemudian digunakan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi para pekerja yang terdampak.

Pelopornya adalah Korea Selatan, yang pada Agustus 2017 merevisi Undang-Undang Perpajakan guna menginisiasi penerapan pajak robot. Kebijakan ini dilakukan menyusul lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 1,7 juta—tertinggi dalam 17 tahun terakhir. Singkat kata, Pemerintah Korea Selatan mengenakan disinsentif atas investasi pengadaan teknologi otomasi berupa pemangkasan persentase biaya pengurang pajak dari 7% menjadi 2%. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas lapangan kerja dan menghambat eksternalitas negatif dari perkembangan teknologi.

Seperti biasa, setiap kebijakan baru pasti selalu menimbulkan perdebatan dan dilematis. Bagi yang pro, pajak robot diyakini dapat melindungi kelompok masyarakat berketerampilan rendah sekaligus mendorong mereka untuk meningkatkan keterampilan. Sementara itu, barisan penentang menganggap kebijakan ini justru dapat menurunkan produktivitas dan mengekang inovasi teknologi.

Ada satir menarik yang ditulis Mahasiswa Universitas Oxford cum guru ekonomi dan penulis, Tejvan Pettinger (2017) di Economicshelps.org: “pajak robot, secara teori, akan membuat pemenang dari otomatisasi membayar kompensasi kepada 'pecundang' otomatisasi.” Kritiknya adalah robot tax dapat menghambat inovasi dan mendorong perusahaan memindahkan basis produksi ke negara-negara tanpa pajak robot. Alih-alih melindungi, penerapan pajak robot yang buruk berpotensi merugikan banyak orang.

Terlepas dari pro-kontra, beberapa alternatif penerapan pajak robot yang ditawarkan Abbot dan Bogeschneider (2018) berikut ini patut dipertimbangkan:

-

Biaya investasi pengembangan robot dikeluarkan dari komponen pengurang penghasilan kena pajak;

-

Pemberian kompensasi pajak bagi tenaga kerja manusia yang tergantikan oleh peran mesin;

-

Memberikan insentif berdasarkan setiap kategori manfaat pajak kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja manusia;

-

Meningkatkan tarif PPh Badan bagi korporasi yang menjalankan proses produksi tanpa tenaga kerja; dan

-

Pemungutan pajak atas penggunaan mesin otomatis.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sempat kepincut dengan kebijakan pajak robot yang dilakukan Korea Selatan. Pada awal 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai perlu ada kebijakan fiskal guna mengantisipasi potensi gangguan terhadap struktur pasar kerja akibat penggunaan teknologi. Antara lain, dengan mengenakan pajak robot yang hasilnya dapat digunakan untuk tunjangan pengangguran (unemployment benefit) atau meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Namun, dia menekankan earmarking tax semacam ini tidak perlu diterapkan secara permanen.

Pendapat senada dikemukakan oleh Guerreiro et al (2017), yang menyebutkan bahwa robot tax hanya akan optimal dalam jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang. Dengan demikian, negara memiliki instrumen untuk menghambat masifnya perkembangan teknologi dan disaat yang bersamaan punya solusi atas permasalahan yang timbul.

Terlepas dari pro dan kontra, kebijakan robot tax patut dipertimbangkan Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan laju perkembangan teknologi sekaligus melindungi tenaga kerja berketrampilan rendah. Namun sebelum meniru Korea Selatan, Indonesia perlu mempertimbangkan pula potensi gangguan pajak robot terhadap sektor-sektor ekonomi yang rentan terdampak.

Intinya, setiap kebijakan perpajakan harus dirumuskan secara matang serta memberikan kepastian, keadilan, dan visibilitas secara administratif. (AGS)

*Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kmencerminkan sikap institusi di mana penulis bekerja.

**Artikel telah terbit di Kumparan, 28 Oktober 2022

KumparanDisclaimer! Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.